El renacer de Amalio Gran

Casi enfrente del Teatro Chapí, en la esquina donde confluyen la calle Luciano López Ferrer y el Parque Ruperto Chapí, existió hasta hace unos años un bar llamado Alejandro. El cartel se mantuvo hasta años después de su cierre, y las dos fachadas, olvidadas por la falta de uso, se conservan sólidamente erguidas, aunque deterioradas y solitarias; los cristales resultan casi opacos por la suciedad y cegados con papeles que los recubren desde su interior, mientras que en sus buenos tiempos siempre estuvieron plagados de carteles de todo tipo y origen, en los que se reflejaban los eventos de nuestra ciudad, como si se tratase de un escaparate social y cultural. Pero ahí está la esquina del Alejandro, resistiendo a pesar del tiempo y del olvido.

Cada mañana paso por delante de ese lugar que ya forma parte del pasado, de camino a mi trabajo. En ocasiones me he preguntado cuándo cambiará su fisonomía ese esquinazo desaprovechado, qué mañana de lunes me encontraré a los obreros comenzando el ruidoso trabajo de demoler el bajo de ese edificio, los restos visibles del bar que durante mi adolescencia y primeros años de juventud, miraba de reojo al pasar con mis amigas los domingos. Así era, a mis catorce, quince, dieciséis años, mientras dábamos vueltas y más vueltas las tardes del fin de semana por el Paseo, recorriendo los parterres que aún conservaban el sabor del romanticismo de su diseño primigenio; sentándonos en los bancos supervivientes a contarnos secretos adolescentes, a reír sin motivo, como sólo se ríe cuando aún no existen penas que afligen el alma y la envejecen. Después, nos levantábamos perezosamente a seguir nuestro paseo, con alguna parada en el Buen Gusto para aprovisionarnos de palomitas en mi caso, saladas o de patatas fritas, cuyo olor cálido y envolvente soy capaz de evocar mientras escribo estas líneas. Era entonces cuando inevitablemente pasábamos por la esquina del Alejandro, y creo, aunque me equivoque, que incluso apretábamos un poco el paso en ese momento, o nos separábamos ligeramente de la pared porque nos parecía que aquel lugar era incluso peligroso. Un reducto repleto de gente que bebía y fumaba fuman porros, afirmó Mª Nieves muy convencida y a nosotras, timoratas criaturas nacidas a finales de los sesenta, aquel sitio nos llegaba a parecer, aunque resulte ahora exagerado, un antro peligroso. Pero he de reconocer que alguna llegó a fantasear con la idea de traspasar el umbral del Alejandro, y con la excusa de tener ya cumplidos los dieciséis, acercarse a la barra, y con su voz más desenvuelta, pedir una cerveza.

Por aquel entonces, los dieciséis era la época en la que ya podías entrar en la discoteca, cuando la Pachá Plató se convirtió en la reina indiscutible del Paseo, cuando nuestro deseo se focalizaba en ese sitio tan moderno, y por el que suspirábamos las que aún estábamos despojándonos de los catorce años, porque recién habíamos cumplido quince y en consecuencia, debíamos penar todavía un año el lastre de una edad indeterminada que navega entre dos aguas, sin decidirse entre ninguna de ellas totalmente. Entonces no existía, como ahora, una normativa clara sobre el alcohol y los menores de dieciocho, y una vez que tenías edad para entrar en la disco, podías beber sin transgredir la ley.

En cualquier caso, ahora reconozco que alguna de las más desenvueltas, alguna de las que se imaginaba en secreto que entraba en el Alejandro como si tal cosa, también éramos las que de tanto en tanto, insinuábamos al resto la posibilidad de hacerlo en pandilla, arguyendo como excusa razonable que, ya que las pequeñas no podíamos entrar a la Pachá, al menos lo hiciéramos en aquella nebulosa que humo que se adivinaba tras la cristalera del bar, rebelándonos de esa manera contra la norma arbitraria de impedirnos el acceso a la diversión discotequera a todo el grupo de amigas.

Nunca lo hicimos. Yo jamás he traspasado, en mis cuarenta y siete años, el umbral del Alejandro. Si un día nos hubiésemos aventurado, seguramente hubiésemos conocido a Amalio Gran, hijo del propietario, Alejandro García. Tal vez, probablemente, con toda certeza, me atrevo a asegurar que no hubiésemos conversado con él, repito que éramos excesivamente timoratas. Por lo tanto, yo también puedo decir que nunca conocí a Amalio, y que la posibilidad de hacerlo en su día, fue más que remota, casi inexistente. Y ahora, tengo que confesar que me arrepiento de mi falta de arrojo, porque yo también fui una de las que fantaseó con la idea, la acarició con la punta de los dedos, jugó con la posibilidad. ¿Qué iba a pasar tan grave si lo hacíamos? Oíamos todo tipo de leyendas sobre el Alejandro, evidentemente forjadas sobre el desconocimiento, pero también sobre la realidad.

Por eso, porque como dice Juan Mayorga, el ajedrez es como la vida: es memoria e imaginación. Por eso ahora, varias décadas después, la memoria y la imaginación juegan conmigo a través de otras personas, que nada tuvieron que ver en el pasado con Amalio Gran, pero que un día, por azar o por intención, se encuentran con su poesía y empiezan una investigación que culmina cuando Ana Valdés y Pepe Silva anuncian que existe un Amalio Gran poeta, que primero fue joven y después maduro, pero que dejó, sin nadie saberlo, un legado de versos que, como un torrente, cayó sobre ellos cuando se abrieron las puertas del reducto olvidado de su habitación. Porque Amalio Gran murió en el año 2006, pero su vida oculta, sus poemas inéditos, su pasión abrasadora, su mirada inteligente y perpleja, quedaron atrapadas en su propio cuarto, olvidadas, desconocidas, pero latentes también, porque el corazón de Amalio, el alma, me atrevo a decir, estaba en aquellas poesías desconocidas y secretas. Con esos primeros frutos, montaron una página web, auspiciada por la Sede Universitaria de Villena, en la que pudimos leer los primeros versos de Amalio, unos primeros versos que formaban parte de un cuerpo poético de mayor envergadura, porque Amalio escribió mucho, porque Amalio escribió siempre, porque Amalio hilvanó sus versos apresurados seguramente en la barra del Alejandro y luego los pulió en la soledad de su cuarto, como quien abrillanta un diamante. Esos versos han sido ahora rescatados del olvido por el tesón de dos personas de nuestra ciudad que aman, sinceramente, la palabra.

Pero esta investigación ha dado más de un fruto inesperado. Algunos de sus amigos conocían la costumbre de Amalio Gran de escribir apresuradamente en el revés del paquete de Ducados; todos sabían de su amor por la literatura, porque el bar Alejandro fue, sin duda, además de un antro de vicios perniciosos para la salud física, un contubernio de pasiones literarias, de discusión acalorada, de aprendizaje sin instituto ni universidad, un caldo propicio para el cultivo del arte y de la vida, que en plena ebullición, se vivió en nuestra Villena lejana en el tiempo, como en tantos otros puebles y ciudades, primero en el silencio de una dictadura larga y después en la eclosión de una Transición incompleta. Amalio nació en 1957, cuando el país entero vivía inmerso en esa represión silenciosa y se rebeló, tal vez sin ser demasiado consciente, a través de sus poemas. Porque Amalio Gran amaba las letras y en eso coinciden todas las personas que le conocieron íntimamente, porque leer era para él, como el mismo respirar: imprescindible. Pero también fue un poeta insistente, un buscador de palabras que le explicasen, que le identificasen, y lo hizo a través de las más de doscientas poesías halladas y también de las desaparecidas, tristemente, para siempre.

En los versos de Amalio se encuentra nuestra historia, además de la suya. Sus amores y desazones, confesiones de un lirismo perturbador; su punto de vista certero o equivocado sobre su ciudad, sobre la sociedad que lentamente iba despertando a la vida después de décadas adormecida porque, reconozcámoslo, los cuarenta años pesaron como una losa sobre quienes tuvieron la desgracia de vivir una de las épocas más grises de nuestro país, y es difícil sustraerse a la inercia del miedo y la desidia cuando lo primero es mantener a la familia, llegar a fin de mes y dormir sin sobresaltos.

Pero por encima de un contexto histórico y social, a mí me sorprende la humildad de un poeta que no se reivindicó a sí mismo nunca, es más, mantuvo en secreto esa actividad constante, que debió ocuparle mucho tiempo a lo largo del tiempo. Y quienes han investigado su poesía afirman que además era un poeta exigente, que revisaba y corregía lo que significa que se tomaba la escritura en serio, no como una afición vacua, más bien como una necesidad espiritual. Por lo visto, Amalio escribía para sí. Quién sabe si para exorcizar sus fantasmas, para conocerse y entenderse a sí mismo y a cuanto le rodeaba. Y también, en algunas de sus poesías, para denunciar, reivindicar y oponerse.

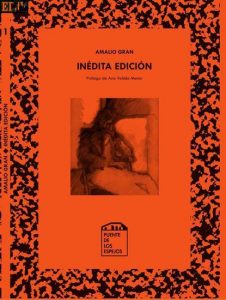

El viernes 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la violencia de género, se presentó en la Casa de Cultura una recopilación de casi una cincuentena de esos poemas inéditos. Y el libro, primer fruto de un nuevo sello editorial El Puente de los Espejosque acaba de empezar su andadura apostando por Amalio Gran, nos regala la oportunidad de conocer lo desconocido, de descubrir lo ignoto y de reivindicar una figura, una mirada limpia, sincera, de grandes ojos abiertos, que nos mira desde una de las páginas iniciales del libro Inédita Edición, con sus tapas casi rojas, de un naranja intenso, eléctrico, parecido a la brasa de uno de los cientos de miles de cigarrillos que Amalio debió fumar a lo largo de su vida de fumador impenitente. Esas tapas de caricia rugosa y tierna, son las puertas que nos dan paso a un interior, al alma misma de ese Amalio Gran que escribía como para sí, pero que ahora vuelve a nosotros, lectores y lectoras afortunados, con esas páginas que rezuman vida secreta, que hacen justicia porque nos muestran desnudo y expuesto a un poeta que ha renacido, gracias a que existen personas que todavía creen en el poder de la palabra, que nos humaniza y nos da razón de ser.

Termino. Empecé a escribir pensando en hacer una pequeña reseña sobre un gran acontecimiento. Pero me ha traicionado mi propia memoria, y la he fusionado con la memoria de Amalio, al que yo tampoco conocí, qué lástima. Pero la vida me ha dado la oportunidad de hacerlo, y ese hijo póstumo que es el libro de Amalio Gran, nos resarce, en cierto modo, de la ignorancia. A partir de ahora, cuando pase diariamente por esa fachada casi herrumbrosa, por ese pasado de bar casi maldito, no pensaré en el momento en que unos obreros empezarán la demolición del pasado, del nuestro. Al revés, pensaré: ojala siempre permanezca esta fachada en pie, y nos sobreviva a todos y cada uno de quienes ahora la miramos dormir en silencio.

Por: Pepa Navarro