Era un chico delgaducho, bajito, pelirrojo y con la cara usurpada por el acné

Le voy a contar una breve historia sobre la dignidad y el valor. [Pausa.] Cuando yo estaba en octavo de EGB, allá por el año 1980, había un chico que se había convertido en el blanco del grupo de bravucones del colegio, desde que se incorporara a principio de curso. Era un chico delgaducho, bajito, con el cabello pelirrojo ligeramente largo y estropajoso tapándole las orejas y casi los ojos, y con la cara usurpada por un acné realmente agresivo, que junto a las pecas le daban el aspecto de haber sufrido algún accidente con ácido o algo así. [Pausa.]

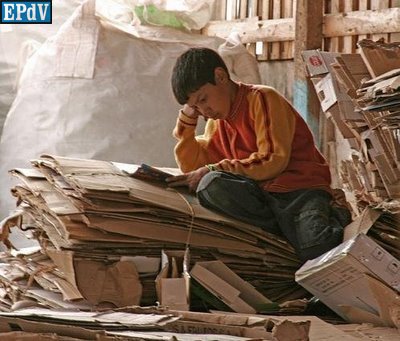

Siempre estaba solo y callado, leyendo libros de ciencia o novelas de misterio o terror. Vestía de una manera modesta con pantalones, camisas y jerséis oscuros, como queriendo subrayar su deseo de intentar pasar desapercibido, pero el hecho era que se había convertido en la principal diversión del grupo de descerebrados. Lo curioso es que, a pesar de recibir todo tipo de humillaciones, nunca cambiaba sus hábitos. Si en su camino se encontraba con el grupo de salvajes, no intentaba dar un rodeo para evitarlos, se limitaba a pasar delante de ellos aun sabiendo que le iban a insultar, o a quitarle la mochila para permitirse unos segundos de cachondeo a su costa, o a cachetearlo fanfarronamente. Porque él nunca se defendía ni les contestaba. Se limitaba a aguantar hasta que se aburrían de él. [Pausa.] Un buen día, a las doce de la mañana, cuando terminaron las clases, el grupo de gallos jactanciosos le tenían preparada una jugarreta al chico pelirrojo. Lo agarraron en el patio, que se quedaba abierto hasta la una pero sin vigilancia, y le ataron una cuerda al cuello, que a su vez amarraron a uno de los árboles en la zona más escondida del patio. La cuerda tendría unos cuatro metros o así, y los chicos pendencieros se pusieron más o menos en el límite de esa distancia y empezaron a tratarlo como a un perro. Hacían gestos de llamarlo, le imprecaban para que ladrara y le lanzaban pequeños trozos de ramas como si fueran huesos. Él, sin embargo, se sentó a mitad de distancia de lo que le permitía la cuerda, sacó un libro de la mochila y se puso a leer. Después de unos minutos de mucho jaleo por parte de los humilladores, estos empezaron a callarse, y uno de ellos, el que llevaba normalmente la voz cantante, con fastidio dio la orden de que algunos de sus secuaces fueran a desatarlo. [Pausa.] Pero nadie se movió. De pronto, daba la sensación de que ninguno tenía valor para cruzar aquella línea imaginaria, como si el chico realmente fuera un perro que podía ser peligroso. Entonces el líder cruzó la línea imaginaria, y el chico pelirrojo saltó sobre él y comenzó a morderle despiadadamente, arrancándole trozos de carne sin parar y sin soltarle, como un verdadero perro que tuviera el sagrado cometido de proteger aquel pequeño círculo de ocho metros de diámetro. No parecía venganza o locura o un asunto personal. [Pausa.] No sé, era como si él simplemente hubiera acatado, con total dignidad y valor y sin reparar en las consecuencias, el poder que ellos mismos irónicamente le habían otorgado. [Pausa.] Le dije que le iba a contar una breve historia sobre la dignidad y el valor, no que tuviera una moraleja fácil ni que terminara precisamente bien.