Longitud

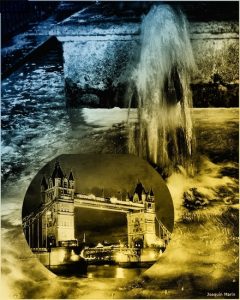

Rotando hacia Greenwich, el navegar por el Támesis, el surcar los reflejos de las Casas del Parlamento de Westminster, el del Big Ben, el de esa noria moderna ojo de un Londres polifémico, el del puente y los de los puentes, los de los aviones que de continuo atraviesan el cielo de la capital británica... atisbar en las orillas espacios que fueron más marineros que fluviales el Támesis huele a mar forma parte de nuestra experiencia novata en ese Londres que nos sedujo.

Greenwich, donde por capricho de los hombres el mundo se parte entre Este y Oeste, es una línea invisible longitudinal, un meridiano que no se ve pero que determina los husos de las horas. De polo a polo. Para un aquí y allá espacial. Como para un entre Pinto y Valdemoro con dimensión internacional. El pescado que sirven en los restaurantes de la población es excelente. Si no fuera por el trasiego turístico que hay, trasiego del que fuimos juez y parte, podríamos decir que la población tiene el sabor de un pueblo de pescadores de ballenas. Nosotros nunca hemos estado en un pueblo de pescadores de ballenas, salvo cuando Herman Melville con su literatura enciclopédica nos llevó por los olores de Nantucket (Massachussets) para embarcarnos con el capitán Ahab, con Ismael "Llamadme Ismael", con el tatuado arponero polinesio Queequeg y demás cosmopolita tripulación en el Pequod a la obsesiva búsqueda de Moby Dick.

Camino de Greenwich, camino de la linde artificial entre levante y poniente, dejamos Londres y dejábamos aquel garito laberíntico donde Dickens las cervezas. Dejábamos Trafalgar Square donde la alta columna de Nelson de altos honores, humillador, aun muriéndose, de las ínfulas marinas hispanofrancesas. O aquella columna de sesenta y un metros The Monument en memoria del incendio de 1666. Atrás, o mejor dicho, al oeste, que siempre se asocia con adelante, oeste plus ultra, quedaba también Piccadilly Circus, la cursi estatua de cupido, donde los teatros nos ofrecen musicales, algún museo curiosidades, las cafeterías cafés de todo el mundo cafetero y muchas tiendas souvenirs. Por allí compramos nuestra camiseta con la portada del Abbey Road. Ya dijimos que nuestra adolescencia fue beatlemaníaca. Seguimos escuchando a los Beatles pero las canciones nos traen recuerdos de cuando tuvimos trece, catorce, quince años. Edades difíciles. Atrás, o mejor dicho, al oeste, también quedaba Brompton Road con sus almacenes Harrods que recorrimos entre la admiración y el espanto. Contraste entre gustos y pareceres. Lo mejor, acaso, la sección de alimentación con vitrinas exquisitas. Manjares salados y dulces. Fríos. Calientes. O la sección donde la Navidad se perpetúa todo el año como en nuestro querido Carpanta de Biar. Atrás, sí, al oeste, pero atrás, San Pablo, con su cúpula remedo de un Vaticano inglés mucho más embutido en lo urbano.

Este y Oeste. Telón de acero sin acero y sin telón. Greenwich frontera artificial para que el sol nos diga mañana y tarde. Hoy y mañana. Límite entre el orto y el ocaso. Aduana de los hombres para determinar las horas. Más una hacia el este, menos una hacia el oeste. Una hora de diferencia nos puede cambiar la vida. Una hora de diferencia nos puede conducir a un lugar donde no teníamos que llegar, o nos puede precipitar o entretener para una situación en la que no debíamos estar. O lo contrario. El caprichoso azar. Este y Oeste en una línea imaginaria. Artificios. Relojes.

Pero además de todo eso, sobre todo esto, Greenwich es el mar. O camino hacia el mar. Y pescado sabroso. Y una tarde poniéndose el sol tras fichar su mediodía.