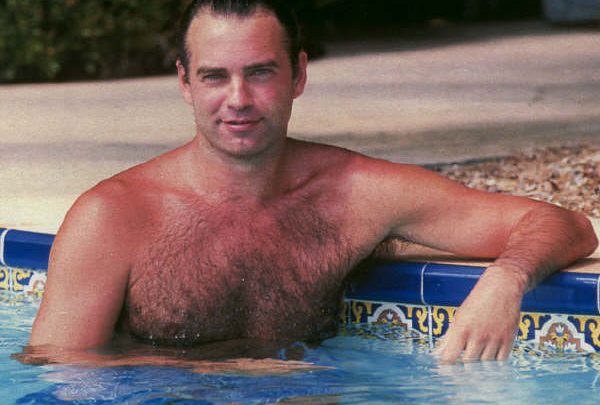

Yo era uno de esos tipos morenos de mentón cuadrado y pelo indómito en el pecho

Cuando tenía veintisiete años aparecí en un anuncio de televisión; de eso hace ya más de treinta. Era un anuncio de colonia de una marca muy conocida en aquella época y que todavía se vende, aunque ahora está relegada al rincón más escondido de las estanterías de los centros comerciales donde se concentran las colonias para un hombre varonil y rudamente tradicional que hoy parece sacado de un documental sobre el neolítico.

Yo era uno de esos tipos, moreno de mentón cuadrado, pelo indómito en el pecho y barba cerrada, un animal salvaje de camisa blanca desabotonada para dejar ver unos hirsutos pectorales y remangado hasta los codos para trasmitir una virilidad altivamente dispuesta, tanto para manejar con viveza los aparejos de un yate como para satisfacer las demandas de una joven visiblemente deseosa de atenciones. Con esta descripción, reconozco que algo sublimada, también le acabo de contar mi papel en el anuncio del que fui protagonista. [Sus ojos marrones parecen deshidratados.] En aquella época, antes de mi aparición en televisión, yo trataba de ganarme la vida como modelo, con la firme ilusión de convertirme en actor. Realizaba trabajos de poca monta para sobrevivir, como desfiles de moda en provincias o de figurante en acontecimientos promocionales, pero cuando me llamaron para hacer el anuncio de televisión, sentí que aquella oportunidad podía ser mi pasaporte a la fama. Tiene usted que entender que en aquella época aparecer en la televisión era como dejar de pertenecer a la especie humana para entrar de lleno en la de los dioses. [La arruga en la comisura de la boca parece un seco afluente polvoriento.] Después de hacer el anuncio y salir en televisión, en mi pequeño y rústico pueblo me convertí en una celebridad. Yo era para ellos la imagen del éxito; lo que me sirvió, sobre todo, para tomar muchas copas gratis y amancebarme esporádicamente con algunas señoritas. Pero aquel efecto duró tan solo unos pocos años, y poco a poco se fue diluyendo en una realidad cada vez más compleja y apresurada. No mucho tiempo después abandoné aquellos sueños y terminé dedicándome a la venta de enciclopedias a domicilio. [Los estropajos de sus cejas parecen nubes deshilachas.] Pero hace unas semanas me llamaron de una importante agencia publicitaria. Un ejecutivo, fanático de la década de los ochenta del siglo pasado, quería hablar conmigo para una campaña de televisión. Nos reunimos en su lujoso despacho, en lo alto de una torre acristalada de la capital. Me lisonjeó sin miramientos, aunque le decepcionó ligeramente que no conservara mi frondosa melena, pero dijo que eso se solucionaría con el postizo adecuado. Después dejó caer un expediente encuadernado con gusanillo delante de mí. En su portada, bajo una conocida marca farmacéutica, aparecía un texto de cierta longitud en el que entreví la frase disfunción eréctil por hiperplasia benigna de próstata. Sentí una punzada en el costado. Traté de sonreír, pero me tembló el mentón, y saqué el tema del dinero para disimular. Me dijo que no era mucho, pero que a cambio la empresa me proporcionaría gratuitamente el milagroso fármaco para el resto de mi vida. Le dije que me lo pensaría, me despedí entregándole flácidamente mi temblorosa mano, bajé en el ascensor tragando mi propia saliva como un óbolo envenenado, salí al luminoso vestíbulo y comencé a caminar hacia la calle, torpe y desorientado, como si súbitamente un siglo se me hubiera enredado entre las piernas.