Cineclub privado

Abandonad toda esperanza, salmo 173º

Hace unos meses les recomendé Equivocado sobre Japón, donde el escritor Peter Carey relataba su viaje a Tokio en compañía de su hijo, fanático de la obra de Hayao Miyazaki, en lo que acabaría siendo un modo de acercamiento a través del cine entre dos maneras de ver el mundo absolutamente dispares. Lo mismo sucede en Cineclub, donde otro novelista, David Gilmour, cuenta cómo intentó suplir la educación de su hijo cuando este decidió que no quería seguir yendo al instituto: debería ver tres películas por semana en compañía de su padre y comentarlas con él.

Con una lógica absoluta, este particular cineclub privado arranca con Los cuatrocientos golpes, la primera película de François Truffaut, pésimo estudiante, enfant terrible de los primeros Cahiers du Cinéma, reconvertido luego en realizador paradigmático de la Nouvelle Vague. Para los cinéfilos de nuevo cuño resulta inconcebible pensar que hubo un tiempo, el del primerizo Truffaut, en el que las películas solo se veían una vez y en pantalla grande; a lo sumo y si había suerte volvían a revisarse alguna vez por televisión. Pero la aparición del magnetoscopio puso al alcance de los aficionados un sinfín de títulos que permitían montarse una sala de exhibición propia en casa. Con posterioridad aparecerían nuevos soportes: el extinguido laserdisc, el DVD -hoy indiscutible rey del sector- y el cada vez más pujante Blu-ray, pero la verdadera revolución llegó con las plataformas digitales, plagadas de canales especializados, y sobre todo con el intercambio de archivos vía Internet, esas descargas ilegales siempre que haya ánimo de lucro pero que, paradójicamente y desde el mismo vórtice de la polémica, han democratizado el acceso al cine de medio mundo fomentando otra manera de ver películas, otra forma de entender la cinefilia.

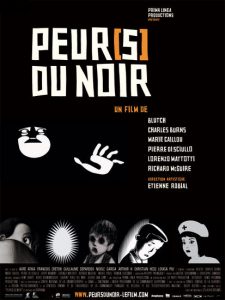

Sin ir más lejos, un servidor se montó su particular cineclub privado durante el puente de San José: el mercado digital permite recuperar joyas como Ladrón de bicicletas o Gertrud, y entre un De Sica y un Dreyer puede intercalarse Trampa para turistas de David Schmoeller, terror de finales de los 70 malsano y rabiosamente divertido. Pero lo más interesante es que ya no hay fronteras para ese "cine invisible" cuya existencia denunciaba la edición española de la misma Cahiers en un completo dossier donde Arnaud Desplechin, Nabuhiro Suwa o David Gordon Green eran nombres recurrentes. Y es que a día de hoy todavía estamos esperando el estreno de películas firmadas por Gus Van Sant, Todd Haynes o el mismísimo Coppola, y que pueden verse a través de la red. Como también pude ver la francesa Peur(s) du noir, un fascinante experimento en el campo de la animación con autores de cómic de la talla de Charles Burns, Blutch o Lorenzo Mattotti dotando de movimiento a sus pesadillas dibujadas. También, hablando de pesadillas de origen galo, sufrí con la poderosa Martyrs, que fue la película escándalo del pasado Sitges, y que todavía no cuenta con un distribuidor que tenga lo que hay que tener para estrenarla entre nosotros.

Busquen estos títulos, sea como sea, y véanlos; y busquen el libro de David Gilmour, que vale mucho la pena. Pero este no se lo descarguen, que puede comprarse con facilidad.

Cineclub está editado por Reservoir Books (Mondadori).