Cada Año Nuevo lo arranco con el propósito de ver algún clásico de la historia del cine de esos que todos tenemos alguno pendiente; pero en esta ocasión en particular, me he propuesto que durante el recién estrenado 2024 debo ver más cine mudo, porque es una etapa de su historia por la que he transitado muy poco pese a la indiscutible importancia que tiene, en tanto que durante aquellos años se asentaron los elementos básicos y los recursos fundamentales de la gramática fílmica tal y como la conocemos hoy.

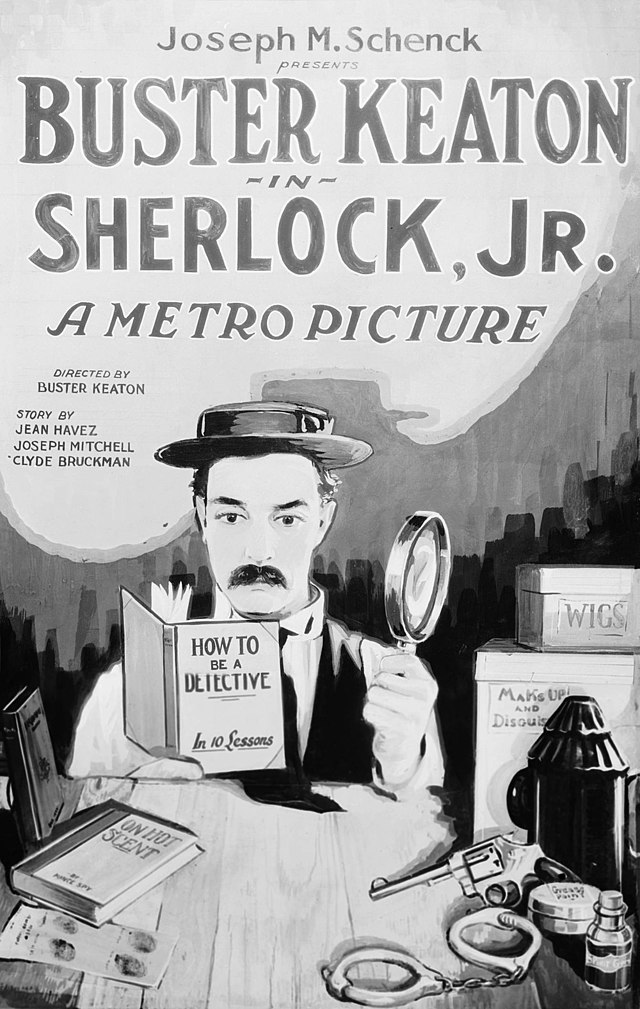

Por ello, y después de haber gozado a lo largo del recién extinguido 2023 de varios cortometrajes de los hermanos Lumière y de dos rutilantes joyas como el Nanook de Robert Flaherty y el Napoleón de Abel Gance, el día 1 de enero me dispuse a disfrutar nada más y nada menos que de otras dos películas silentes a cargo de sendos cineastas tan imprescindibles como Charles Chaplin y Buster Keaton. De este último volví a ver uno de sus trabajos más celebrados: el mediometraje El moderno Sherlock Holmes, que descubrí hace un buen puñado de años (¡y en pantalla grande!) en una Semana del Cine de Villena y al que regresé con el propósito de que la viesen también mi hijo mayor y uno de mis sobrinos, ambos de catorce años de edad, en el momento en que cumple su primer centenario. Pues vaya por delante que el slapstick -esto es, el humor físico- de quien en España fue conocido durante años con el sobrenombre de Pamplinas sigue funcionando a la perfección incluso con espectadores poco o nada habituados al lenguaje de los filmes no sonoros. Y es que esta gema de celuloide añejo aglutina en apenas tres cuartos de hora de lo más trepidante comedia de equívocos, romance, aventuras, persecuciones, cine sobre cine y fantastique con una naturalidad pasmosa; a la vez que hace gala de una serie de trucajes primitivos que siguen resultando fascinantes a día de hoy.

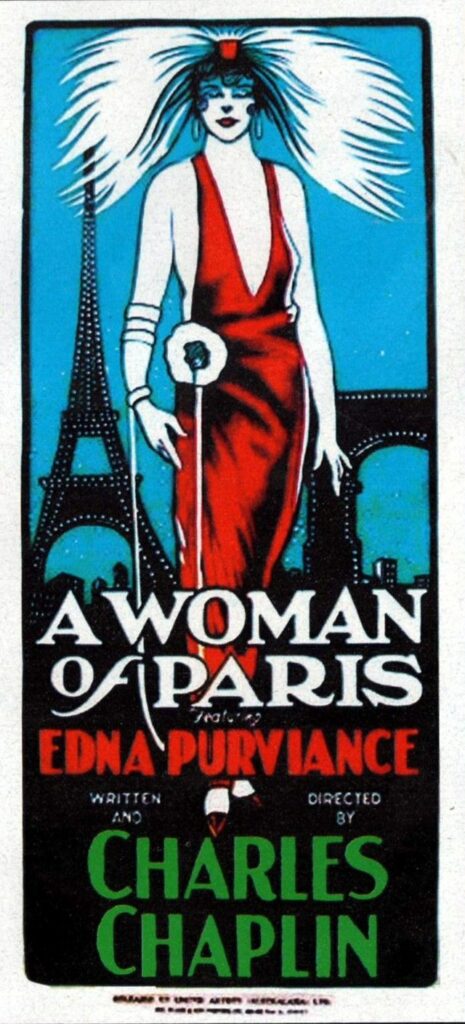

En cuanto al gran Charles Chaplin, opté por la primera de sus consideradas como obras maestras que todavía no había visto: Una mujer de París es el excepcional (melo)drama con el que el popular actor y realizador se apartó por vez primera de ese icónico vagabundo conocido por estos lares como Charlot y se limitó, cameo aparte, a ponerse detrás de las cámaras y no delante para profundizar en la lucha de clases y en el papel que juega el azar en la vida de cualquier ser humano, aquí representado por una joven de provincias maltratada por su padrastro y convertida en una de las amiguitas de un caballero adinerado poco tiempo después de llegar a la capital. Encabeza el reparto Edna Purviance, una de las colaboradoras más fieles del autor de Luces de la ciudad: el que nos ocupa fue uno de los últimos títulos de entre los casi treinta que realizaron juntos, y de los que también cabe destacar El chico (otra obra maestra incontestable que, si no la han visto todavía, no sé a qué esperan); y su actuación, como todo lo que la rodea, es de una modernidad asombrosa habida cuenta de que el año pasado el film cumplió un siglo de edad. Por cierto: para ver tanto esta cinta como la de Keaton, yo tiré de colección personal de DVD y BD, pero las tienen ambas en Filmin, la plataforma para los verdaderos amantes del cine. Eso sí, la de Chaplin la encontrarán con el título de Una mujer en París, vayan ustedes a saber por qué.

En cuanto a lecturas, el libro elegido fue uno muy apropiado para estas fechas que se presuponen gélidas (aunque el frío se ha hecho de rogar bastante esta vez). Me refiero a Solsticio siniestro, una celebración literaria de las noches invernales a cargo de algunos de los maestros más destacados de la narrativa victoriana. En sus páginas se recogen relatos de escritores tan reconocidos como Daphne du Maurier (la autora de Rebeca), Muriel Spark (responsable de La plenitud de la señorita Brodie), Hugh Walpole (firmante de la, en su día, muy vendida saga de novelas ubicada en Cumberland) o el gran Robert Aickman (del que hace bien poco les recomendé por aquí su estupenda novelita El modelo); pero también cuentos de otros nombres bastante más olvidados, como es el caso de Elia Wilkinson Peattie (que firma el más breve de la antología), W. J. Wintle (que nos regala la narración “El gato negro”, nada que ver con la celebérrima de Poe) o el tardío James Turner; o incluso de autores tan desconocidos como Lettice Galbraith (de la que apenas se sabe nada, ni siquiera si ese fue su nombre auténtico) o Frederick Manley (del que solo se conoce el “cuento irlandés de Nochebuena” recogido aquí). Entre unos y otros acaban reuniendo una docena de “cuentos para las noches más largas” -tal y como especifica el subtítulo del volumen-, repletos de presencias fantasmales y estancias encantadas, e ideales para leer al calor del fuego del hogar. Pero si al igual que yo no tienen chimenea, les aseguro que tanto da.

Y claro está, no podía faltar un cómic. En esta ocasión, el elegido fue el volumen integral de El bar de Joe, una creación de Carlos Sampayo y José Muñoz publicada en su momento de forma serializada a lo largo de nada menos que un cuarto de siglo. Allá por los años setenta del siglo pasado, este tándem de autores argentinos afincados en España lograron trascender todas las fronteras y publicar en diversos países europeos, especialmente en Italia y Francia (donde también vivieron un tiempo). Sería en la nación transalpina donde vio la luz su magistral Alack Sinner y en el país vecino donde la mítica revista (À Suivre) acogió este El bar de Joe que, dada la presencia de aquel como personaje de mera figuración, podría considerarse como un spin off de cuando todavía no se utilizaba este anglicismo. Estamos ante una obra coral, cuyas historias autoconclusivas se desarrollan en torno al local de Nueva York que le da título; y que bebe de algunos estilemas del género negro de la serie original, particularmente de su querencia por lo que podríamos llamar “la poética del perdedor”, para acabar apartándose del noir reuniendo a una galería de tipos y construyendo una serie de narraciones sobre los (des)amores, defectos, vicios y carencias de sus diferentes protagonistas, cuyas voces se superponen unas a otras convirtiendo al local de copas en un pandemonio infernal. Todo ello, materializado en un contrastado blanco y negro con el que Muñoz alcanza la altura de sus maestros (en sentido literal y figurado) Alberto Breccia y Hugo Pratt a la hora de retratar a una nómina de personajes cuyas aparentes deformidades físicas no hacen sino exteriorizar su tormento interior. El resultado es, como ocurre con el film de Chaplin, una gozada estética a partir de un material descarnado: uno de los muchos milagros de las artes, cada vez más recluido en sus manifestaciones más pretéritas y más caro de ver en las contemporáneas.

El moderno Sherlock Holmes y Una mujer de París están disponibles en Filmin; Solsticio siniestro y El bar de Joe están editados por Impedimenta y Salamandra Graphic respectivamente.