Plazos vencidos

El tiempo se va haciendo cargo de todo, borrando todos los senderos y a aquellos que los abrieron. La materia se fosiliza y el alma se marcha a donde cada uno quiera. Con todo, la vida es más larga de lo que se nos antoja y tan bella como efímera, pues viene igual que se va y lo mejor de todo es que los humanos en nuestra supremacía jamás podemos conocer la fecha exacta ni de lo uno ni de lo otro, a Dios gracias.

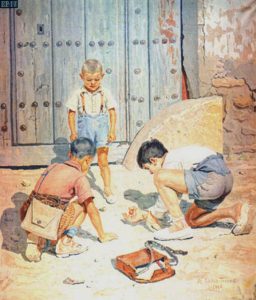

Parodiando la estampa de Miguel Delibes, pronto nos pesará en las manos la hoja roja, la que nos avisa que se acaba el papel, que olemos a hule y estamos vistos para sentencia. El paso del tiempo resulta homogéneo y uniforme desde el punto de vista de la física. Veinticuatro horas cada día, a velocidad constante, con aceleración cero. Sin embargo, el impacto que percibimos de esta realidad natural es bien distinto. De pequeños el tiempo prácticamente no cuenta porque nada supone. De pequeños, desde que acababa el colegio hasta el día siguiente quedaba una vida. Desde que nos daban las vacaciones de verano hasta que llegaban las fiestas se hacía interminable. Tras las fiestas otra vez a la escuela y transcurría otra eternidad hasta las vacaciones de Navidad. Los días apenas corrían, el tiempo se movía muy lentamente y se cumplían los años con reposo. ¡Ya tengo diez años! Pero poco a poco iba apareciendo la sensación de velocidad y el impacto de nuevas frecuencias de movimiento que al principio resultan fantásticas. Yo me atrevería a fijar este punto de inflexión coincidiendo con los primeros exámenes serios. Examinarse un viernes conlleva que esa semana se te pasa en un verbo, casi no te das cuenta y ya estás colocando los libros en el suelo con un gran susto en el cuerpo. Al menos a los malos estudiantes nos sucedía eso. A partir de ahí los veraneos ya no eran tan suaves y la losa de los exámenes de septiembre pesaba lo suyo, menos mal que la rueda seguía aumentando la sensación de velocidad. ¡Ya tengo veinte años!

El primer contacto con el mundo laboral precipitaba los acontecimientos y la marcha comenzaba a crecer en progresión geométrica, aunque al principio también resultase agradable pues en el curro se conoce gente nueva y se gana algo de pasta. Además las dificultades son buenas maestras y no hay nada como enfrentarse a los problemas para madurar, tanto si es para resolverlos como si es para terminar de estropearlos. ¡Ya tengo treinta años!, y voy como una moto porque me casé, cambié de trabajo cuando peor estaba y mi hija lloraba como los búhos, siempre por la noche. En este instante de la vida el ritmo es más que trepidante y algunos hasta caemos en las garras del estrés, ese pozo que no divisamos hasta que miramos desde dentro. ¡Si nos vieran nuestros abuelos! Olivica "comía", huesecico al suelo, me decían, y ya ves cómo estamos. Las alegrías de más hijos, los nuevos retos, montones de nuevas fechas con vencimientos y pagos que se van cumpliendo inexorablemente uno tras otro sin que podamos siquiera ralentizarlos. Y ya voy camino de los cuarenta, y me entra la risa cuando veo que pronto seré incluido en los rutinarios controles de la próstata, cuando disfruto viendo crecer a mis hijos temiendo por lo que les espera, cuando compruebo que muchas barbas conocidas ya están en remojo y cuando recuerdo con nostalgia los veraneos en La Virgen, donde los días no pasaban y compartía el Aután con mis amigos de la infancia junto a los pinos del hoyo.