Aunque a algunos les pueda parecer que lo de estudiar cine en España es un invento reciente, es algo que se puede hacer nada menos que desde mediados del siglo pasado: en el año 1947, en plena dictadura franquista, se fundó en Madrid el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC); una institución que a partir de 1962, al ser integrada en el Ministerio de Información y Turismo del nuevo gobierno de Franco, fue renombrada con el definitivo de Escuela Oficial de Cinematografía (EOC) hasta su clausura en 1976, cuando sus funciones se delegaron a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. A lo largo de su historia, por las aulas de este organismo (al que el mundo académico y cultural se suele referir como la Escuela Oficial de Cine o, sencillamente, la Escuela de Cine) llegaron a pasar -ya fuese como miembros del cuerpo docente o como parte de su alumnado- realizadores tan destacados como los fundacionales Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, José Luis Borau, Jaime Chávarri, Julio Diamante, Antonio Drove, Víctor Erice, Miguel Hermoso, Fernando Méndez-Leite, Pilar Miró, Francisco Regueiro, Carlos Saura, Imanol Uribe o el inclasificable Iván Zulueta.

De todo ello da buena cuenta el documental La primera mirada, que ha dirigido el crítico y divulgador fílmico Luis E. Parés (quizá le recuerden por sus intervenciones en el programa de La 2 Historia de nuestro cine) y que cuenta con las voces de dos locutores de excepción: Pedro Casablanc y Aitana Sánchez-Gijón... cuya dicción resulta mucho más cálida y reconfortante que la de la voz en off del No-Do, también presente al comienzo de su breve metraje. Y es que en apenas hora y cuarto, el film realiza una historia crítica de la primera etapa de esta institución -desde su fundación al nombramiento de Manuel Fraga Iribarne como ministro- a la vez que muestra imágenes de algunas de las prácticas más destacadas que se realizaron para cumplir con sus planes de estudios.

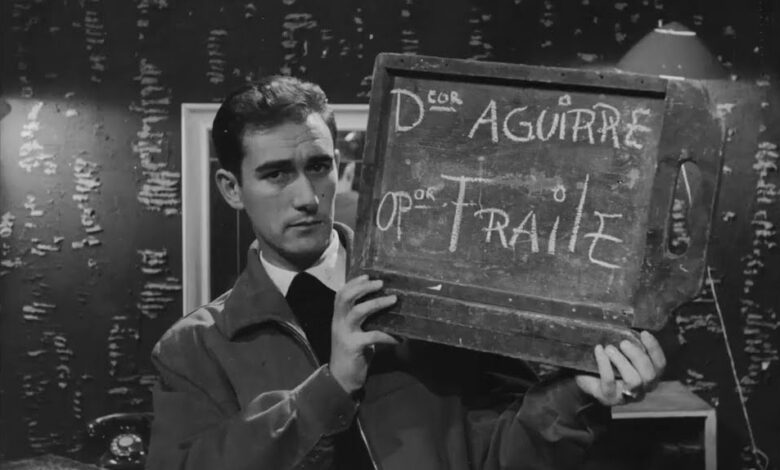

Así, el espectador podrá descubrir fragmentos primigenios rodados por Berlanga y Bardem (como, en el caso de este último, los fotogramas del copión no sonorizado de Paseo por una guerra antigua), así como imágenes pertenecientes al primer acercamiento al séptimo arte del incombustible Jesús Franco o a las primeras adaptaciones de escritores como Lorca, Kafka (con sendas versiones de El proceso y La metamorfosis) o Nabokov... este último en una versión primitiva de Lolita a cargo de Joaquín Jordà que se adelantó tres años al célebre largometraje de Kubrick. Quizá se eche en falta la participación de algunos de los implicados que todavía siguen vivos (escuchar a Chávarri, Erice o Méndez-Leite seguro que habría sido de lo más ilustrativo), y tal vez se peque de sobreinterpretar algunos de los cortos y mediometrajes que salieron de allí; pero solo por ver las escenas recopiladas, verdadero testimonio audiovisual no ya de la labor de la Escuela sino de la España de los años cincuenta, ya vale muy mucho la pena su visionado.

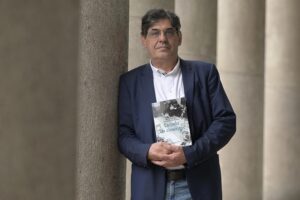

Si después de ver el documental se quedan con ganas de más, pueden profundizar en el objeto de su estudio con la lectura de Escuela de cineastas, el libro que le han dedicado los especialistas Asier Aranzubia y José Luis Castro de Paz. No obstante, hay que aclarar que el presente volumen, tal y como aclaran tanto el subtítulo Las primeras prácticas de los grandes directores del cine español como sus propios autores en la introducción del mismo, no es un recorrido completo por la historia de la institución, sino una reflexión a propósito del papel que jugó en la historia del cine español del siglo XX a partir del análisis de los ejercicios prácticos realizados en su seno por futuros cineastas clave de nuestra cinematografía. Al comienzo de su discurso, Aranzubia y Castro de Paz establecen una serie de similitudes y diferencias con otras escuelas de cine europeas para pasar a analizar tres casos concretos: los de Berlanga como alumno, Carlos Serrano de Osma como profesor y José Luis Sáenz de Heredia como uno de los directores de la Escuela en una etapa considerada como la edad de oro del organismo. Fue durante este período intermedio cuando se produjeron las célebres Conversaciones de Salamanca, que también cuentan con su espacio en las páginas del libro.

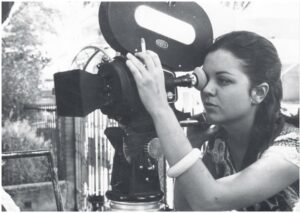

Acto seguido, los autores exponen cómo la Escuela de Cine favoreció la constitución de lo que ha venido a llamarse Nuevo Cine Español en detrimento de la vertiente sainetesca y esperpéntica que cultivaron Berlanga, Marco Ferreri, el guionista Rafael Azcona y compañía. Y tras comentar a modo de caso particular las adaptaciones de textos literarios de Wenceslao Fernández Flórez a la gran pantalla, proceden al análisis de prácticas tan destacadas como el díptico formado por La tarde del domingo de Carlos Saura y Tarde de domingo de Basilio Martín Patino y ambientado en Madrid, Entierro de un funcionario en primavera de José María Zabalza o el mediometraje de Víctor Erice Los días perdidos (que ven como un adelanto de motivos que el cineasta vasco desarrollará en la fundamental El espíritu de la colmena). Otros temas y figuras tratados son el malogrado Claudio Guerin Hill y su paso de la EOC a RTVE; los orígenes del llamado fantaterror (o cine fantástico español de raigambre popular) en las prácticas que adaptaban textos de Ray Bradbury, Robert Sheckley y Richard Matheson; los filmes experimentales de Julio Diamante y Álvaro del Amo; o los primeros trabajos de la alicantina Cecilia Bartolomé, incluyendo Margarita y el lobo, el mediometraje con el que concluyó sus estudios.

Finalmente, tras comentar prácticas destacadas como -por destacar solo algunas- El circo de Berlanga, En el río de Borau, El borracho de Mario Camus o El príncipe y la huerfanita de Pedro Costa, se incluye a modo de anexos los facsímiles de los guiones de El viejecito de Manuel Summers y el citado Los días perdidos de Erice, completando así un volumen imprescindible para conocer en profundidad lo que la Escuela supuso para la historia de nuestro cine. Ya saben: si les interesa el asunto, y al margen de ver el documental La primera mirada, no tarden en hacerse con un ejemplar de este Escuela de cineastas.

La primera mirada. Historia de una escuela de cine está disponible en Filmin; Escuela de cineastas. Las primeras prácticas de los grandes directores del cine español está editado por Cátedra.